Психологические и микросоциологические подходы к изучению коммуникаций

Концепция психологической лингвистики и когнитивные исследования

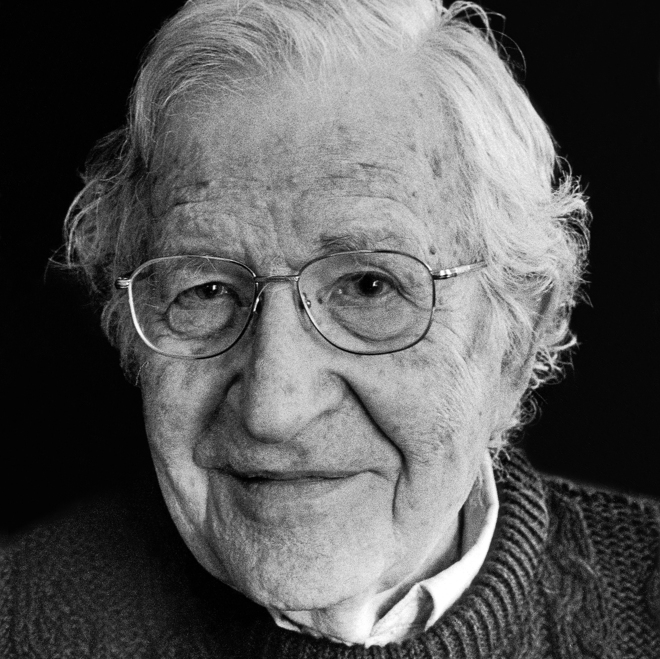

Основы психолингвистики заложил американец

Чарльз Осгуд (1916–1991), предположивший,

что речевое поведение человека опосредовано системой фильтров, которые действуют как стимулы или как реакции.

Таким образом, появляется термин «речевое поведение».

Оно представляет собой не что иное,

как переработку нервных реакций в значения и их отображение

в речевом поведении.

Чарльз Осгуд (1916–1991), предположивший,

что речевое поведение человека опосредовано системой фильтров, которые действуют как стимулы или как реакции.

Таким образом, появляется термин «речевое поведение».

Оно представляет собой не что иное,

как переработку нервных реакций в значения и их отображение

в речевом поведении.

| Американский лингвист Ноам Хомский переработал модель Осгуда, подвергнув сомнению базовый принцип, а именно наличие связи «стимул – реакция». Он предположил, что язык является не в полной мере социальной семиотикой (то есть полностью усваиваемой в процессе социализации). С его точки зрения, дети обладают врожденным механизмом усвоения языка, что означает существование каких-то изначальных знаний о возможных конструкциях в любом языке, на которые в процессе социализации накладываются уже конкретные представления о семантической, фонетической и иной структуре языка. |

Советский ученый Тамара Моисеевна Дридзе связывает два вида деятельности – коммуникативно-познавательную и материально-практическую. Поскольку в рамках коммуникативно-познавательной деятельности индивиды, наделенные способностью продуцировать тексты и смыслы, производят смыслы, связанные с социальной деятельностью, Дридзе считает возможным говорить о семиосоциопсихологической модели коммуникации.

Джеймс Гриер Миллер

Д. Г. Миллер первым изложил принцип, согласно которому достижение критической массы информации приводит к тому, что когнитивная система дает сбои и начинает применять определенные стратегии для уменьшения информационной перегрузки.

К таковым стратегиям он относит следующие:

1

Исключение, то есть произвольное прекращение обработки информации;

2

ошибка, или неверная обработка информации;

3

очередность, то есть приоритизация потребления информации, задержка ее обработки;

4

фильтрация - отказ от обработки определенных категорий информаци;

5

аппроксимация - Подсознательная экономия времени при обработке информации в ущерб точности;

6

распределение внимания через множественные каналы;

7

уход от задания

Теория прайминга и культивации

Эффект прайминга предполагает, что под воздействием медиа у реципиентов формируются ассоциации, имеющие отношение к медиа-контенту, который был реципиентами воспринят.

Эффект прайминга основывается на одном из выводов работы Й. Клаппера о воздействии массовой коммуникации согласно которому чем меньше у реципиента информации непосредственный опыт взаимодействий и познания объекта действительности, тем больше вероятность, что его представления об этом объекте будут формироваться на основе сообщений массмедиа.

Эффект прайминга не является стабильным и зависит не только от времени экспозиции, но также от индивидуальных особенностей потребителя и его восприятия медиаконтента

В частности, эффект прайминга усиливается в тех случаях, когда происходит следующее:

Определенным образом интерпретируют значение медиапродукта (например, фильма);

верят, что существуют определенные причины, оправдывающие агрессивные или жестокие действия персонажей;

отождествляют себя с героями фильма;

верят, что происходящее на экране – не вымысел, а реальные события;

видят сцены насилия и вспоминают ассоциирующиеся с ними мысли или чувства, пережитые в прошлом

В основе теории прайминга лежит психологическая модель тройной взаимообусловленности:

– поведение;

– когнитивные, биологические и другие индивидуальные характеристики;

– воздействие внешней среды.

Эти три компонента взаимодействуют и влияют друг на друга на разных уровнях, что позволяет человеку быть «одновременно продуктом и производителем внешней среды».

– когнитивные, биологические и другие индивидуальные характеристики;

– воздействие внешней среды.

Эти три компонента взаимодействуют и влияют друг на друга на разных уровнях, что позволяет человеку быть «одновременно продуктом и производителем внешней среды».

В сфере изучения воздействия медианасилия наибольших результатов добился Альберт Бандура.

Вера в реальность происходящих в фильме событий будет способствовать применению определенного поведения из набора, представленного на экране.

Также одним из первых исследователей, который занимался проблемой медианасилия, был ученый из Пенсильвании Джордж Гербнер, возглавлявший проект изучения культурных индикаторов. Это крупное исследование, реализованное в 1960- х годах, дало основание для выдвижения гипотезы культивации (чем дольше человек подвергается воздействию медиа (в первую очередь аудиовизуальных медиа – телевидения, кино), тем больше его образ реальности совпадает с тем образом,

который он видит на телевизионном экране).

Вера в реальность происходящих в фильме событий будет способствовать применению определенного поведения из набора, представленного на экране.

Также одним из первых исследователей, который занимался проблемой медианасилия, был ученый из Пенсильвании Джордж Гербнер, возглавлявший проект изучения культурных индикаторов. Это крупное исследование, реализованное в 1960- х годах, дало основание для выдвижения гипотезы культивации (чем дольше человек подвергается воздействию медиа (в первую очередь аудиовизуальных медиа – телевидения, кино), тем больше его образ реальности совпадает с тем образом,

который он видит на телевизионном экране).

Проект культурных индикаторов Гербнера включал три элемента:

Анализ культивации

(то есть воздействия насилия на индивида)

(то есть воздействия насилия на индивида)

Анализ институтов производства контента (самих медиакомпаний)

Анализ системы сообщений, то есть экранного образа реальности

Школа Пало-Альто и изучение интерперсональных коммуникаций

Парадигма Бейтсона – Рюша

Парадигма Бейтсона – Рюша актуализируется в Институте психических исследований в Пало-Альто группой психологов под руководством Пола Вацлавика, который выражает всю специфику нового подхода к коммуникации в одной фразе: невозможно не коммуницировать. Вся человеческая деятельность связана с коммуникациями, и все человеческое поведение коммуникативно.

Бейтсон и Рюш выделяют четыре уровня коммуникации:

– интраперсональный (обработка информации человеком есть коммуникация человека с внешним объектом, познанным при помощи органов чувств);

– интерперсональный (два собеседника);

– групповой (несколько индивидов);

– культурный (множество индивидов).

Таким образом, в любой коммуникации есть метакоммуникация, то есть содержание действий, к которым она побуждает

– интерперсональный (два собеседника);

– групповой (несколько индивидов);

– культурный (множество индивидов).

Таким образом, в любой коммуникации есть метакоммуникация, то есть содержание действий, к которым она побуждает

Бейтсон вводит еще одну важную диаду понятий: «цифровая – аналоговая коммуникация». Под ней он подразумевает отнюдь не то, что мы привыкли понимать под этими терминами в современном мире. Для Бейтсона цифровой является коммуникация, аналогичная той, которую мы наблюдаем в машинном коде, то есть основанная на бинарной логике. Эта логика предполагает четкое соответствие знака и его смысла или кода и того, что код означает.

Рей Бердвистел (1918–1994) расширяет идею невербальной коммуникации Бейтсона. Он предполагает, что, помимо жестов и других видов невербальной коммуникации, имеет значение контекст ситуации коммуникации.

Специфика оркестральной модели коммуникации:

Оркестральная модель предлагает рассматривать социальную деятельность коммуникации как вписанную в гораздо более широкий контекст, который мы называем культурой. Каждый акт коммуникации находится внутри объемной культурной матрицы, которая обуславливает регулярность, предсказуемость коммуникации и ее перманентность

Процессы интерперсональной коммуникации подразумевают комплексные структуры, уровни и каналы коммуникаций. Соответственно, в первую очередь смысл социальной коммуникации состоит в контексте интеракции и использовании всех каналов в их совокупности, включая внешний контекст

Интенциональность не является основным фактором коммуникации. Индивиды общаются в рамках кодов и моделей, которые существовали до их разговора и останутся после

Коммуникация как наука является конструктом, позволяющим изучать динамику социальной жизни. Она не может интерпретироваться как удачная и (или) неудачная, как патология или норма

Символический интеракционизм и этнометодология коммуникаций

Гарольд Гарфинкель

С точки зрения Гарфинкеля, подход Парсонса не принимает в расчет знание и логику самого социального субъекта. В процессе социального действия индивиды постоянно интерпретируют правила, своими поступками создавая новые правила. Иными словами, правила отныне – это не нечто навязанное структурой, а нечто возникающее в результате повторяющихся рутинизированных действий индивидов.

Делл Хаймс

В начале 1960-х гг. Делл Хаймс предлагает программу изучения отношений между обществом и языком, которую он называет этнографией коммуникаций. Основной задачей исследования было убедить антропологов в том, что язык и остальные виды коммуникации –основные культурные феномены, наряду с родственными связями или видами социальной организации.

Ирвинг Гофман

В книге «Представление себя другим в повседневной жизни» Гоффман использует аналогию с театром и театральными действиями и ритуалами для того, чтобы описать взаимодействие людей. С его точки зрения, люди вписаны в декорации и играют в них определенные роли, подобно актерам в театре.

Гоффман практически не использует в своих работах понятие «коммуникация» и всячески стремится к тому, чтобы отказаться от общих теорий, вытекающих из синтеза других работ.

Гоффман практически не использует в своих работах понятие «коммуникация» и всячески стремится к тому, чтобы отказаться от общих теорий, вытекающих из синтеза других работ.

Толкотт Парсонс

Толкотт Парсонс предполагал, что любое действие актора – результат навязывания обществом норм и пространства действия. А акторы усваивают систему ценностей общества. Таким образом, социальное окружение является данным индивиду изначально.