Критическая теория

и философия

Теории индустриализации культуры

и философия

Теории индустриализации культуры

Философские и политические составляющие критической теории

Будучи последователями Э. Канта, Г. Гегеля и К. Маркса, представители этого направления исходили из того, что любой индивид, обладая собственным мышлением, включен еще и в социально-экономические отношения в обществе, которые могут это мышление определенным образом преломлять.

Так, по мнению представителей критической теории, рождается идеология

Так, по мнению представителей критической теории, рождается идеология

Противопоставление субъекта и объекта в онтологии является ошибочным, поскольку субъект включен в деятельность объекта, то есть является частью социальных отношений за пределами себя самого

Если исследователь ведет научную деятельность в чьих-то интересах, это подсознательно замыкает его внутри какой-то одной идеи и не позволяет ему в полной мере выступать критиком системы в целом. Следовательно, полноценная критика возможна только в случае подлинной независимости научного деятеля

Критическая теория породила направление, сторонники которого предпочитали не концентрироваться на изучении конкретных индивидов и их поведения под воздействием сообщений, а изучали то, каким образом массовые коммуникации и культура воспроизводят доминирующие идеологии и суждения через участие в отчуждении средств производства и вовлечение сферы культуры в капиталистические отношения

Обстоятельства, обуславливающие проблематику вовлечения культуры в сферу капиталистических отношений:

Проблематика массового общества

Интенсификация обмена, урбанизация, разделение труда, всеобщее избирательное право – основные элементы такой «массификации». Люди разобщены социально, но объединены пространственно. Это приводит к росту значения политических факторов для самоорганизации (Хосе Ортега-и-Гассет, Габриэль Тард).

Противопоставление пространственного коллективного общежития в городах природным формам организации

Роберт Парк противопоставляет экологическое и экономическое поведение, обусловленное прежде всего борьбой за пространство и ресурсы, политическому поведению, в котором животные инстинкты сдерживаются политическими правилами и культурой, позволяющими людям выживать в столь неорганичных для природы образованиях, как города.

Проблематика массового общества касается в первую очередь массового вовлечения населения в политические процессы и капиталистические отношения. Критическая теория описывает, каким образом такое вовлечение воплощается в массовизации культуры и установлении идеологического контроля через аппарат символического насилия.

Во второй половине XX в. критическую медиатеорию ожидал массовый бум: многие ученые левых взглядов заинтересовались проблематикой идеологического контроля через каналы коммуникации. Так возникли идеи Луи Альтюссера и Пьера Бурдьё об аппаратах символического насилия, концепт гегемонии Антонио Грамши, соображение о медиа как о производителе вымышленного спектакля (Ги Дебор) или симулякров, то есть подобия реальности (Жан Бодрийяр)

Общей идеей, свойственной ранним представителям критической теории, является критика индустриализации искусства, массовой культуры и проч. С этой точки зрения культура виделась инструментом эксплуатации одного класса другим и гомогенизации вкусов

Философы Франкфуртской школы представляли еще одно направление марксистской эстетики. Это направление уделяло внимание внутренней социальной значимости самого объекта искусства. Идеология возникала не как содержание объекта искусства, а как результат его производства и организации его потребления. Таким образом, внешняя атрибутика объекта искусства вторична, а первичны механизмы, с помощью которых происходит встраивание этого объекта искусства в систему социальных отношений.

Вальтер Беньямин: первые работы по индустриализации культуры

В. Беньямин в книге «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936) выдвигает свой главный для наших наук тезис о воспроизводимости искусства. Философ делит все виды искусства на воспроизводимые и невоспроизводимые

| Для Беньямина имеет значение то, чем культурная практика воспроизводимого объекта отличается от таковой в случае с обычным объектом искусства. Ответом на этот вопрос Беньямин видит утрату воспроизводимым искусством ауры, которая возникает в результате его уникальности и подлинности, то есть принадлежности конкретному автору. |

В своих работах по музыке представитель Франкфуртской школы Теодор Адорно, философ и музыковед, радикально противопоставлял искусство (являющееся трансцендентным, с точки зрения Канта) и продукт массового потребления, мотор капиталистической экономики, в который искусство постепенно превращается.

В 1947 г. критические взгляды Адорно будут высказаны им совместно с другим представителем франкфуртского института, Максом Хоркхаймером, в книге «Диалектика Просвещения», в главе «Культуриндустрия».

В 1947 г. критические взгляды Адорно будут высказаны им совместно с другим представителем франкфуртского института, Максом Хоркхаймером, в книге «Диалектика Просвещения», в главе «Культуриндустрия».

Становясь товаром и утрачивая для ценителей атрибуты неповторимости художественной деятельности, искусство в этом случае производит массовое, гомогенное сознание, способствуя отчуждению рабочих в буржуазном обществе от результатов их труда. С этой точки зрения, как замечают Адорно и Хоркхаймер, культурная индустрия тоталитарна, так как является агентом на службе доминирующего класса

Для Адорно воспроизводимость и коммерциализация выражаются не только в технической тиражируемости искусства. Для него имеет значение и специфика исполнения музыки. Так, Адорно называет воспроизводимым искусством джаз, потому что это музыкальное направление активно использует импровизацию, которая на самом деле является методом обновления репертуара: в капитализме продукты должны быть стандартны, не сильно отличаться друг от друга, но, немного отличаясь друг от друга, поддерживать постоянную иллюзию новизны, что подстегивает потребительский спрос.

Для представителей Франкфуртской школы искусство воплощается, как и во всей критической теории, в независимости автора, то есть неподчинении его тем или иным системам общественных отношений

Теории технической рациональности и одномерного человека Герберта Маркузе

Работа Герберта Маркузе «One-Dimensional Man» («Одномерный человек»)

развивает критические взгляды Т. Адорно и М. Хоркхаймера. Споря с традиционной точкой зрения, согласно которой техника освобождает человека, он утверждает, что такие особенности капиталистического сознания, как массовое использование техники, рационализация науки и экономики, привели к потере человеком его многомерности и превращению его в «рационального индивида».

Такого человека, основной задачей которого является «рациональное действие», Маркузе называет одномерным (one-dimensional)

В условиях повышающегося рационального уровня жизни неподчинение системе кажется социально бессмысленным и приводит к утрате современным обществом критики, основ критического мышления, а также к разрушению модели столкновения классовых интересов. Этот механизм действует, согласно Маркузе, через навязывание истинных и ложных потребностей, в чем существенную роль играют медиа

Луи Альтюссер пишет о том, что в современных обществах аппараты прямого насилия были заменены идеологическими аппаратами (этот термин Альтюссера станет устоявшимся),к которым относятся школы, церковь, средства массовой коммуникации, культурные отрасли и др.

П. Бурдьё предлагает концепт символического насилия для понимания той роли, которую выполняют медиа в общественной жизни. С его точки зрения, используя аппарат легитимного называния (denomination légitime), медиа создают отношения власти. В другой работе Бурдьё и Ж.-К. Пассрон исследуют, каким образом школа как институт воспроизводит сложившиеся социальные отношения и расслоение в обществе.

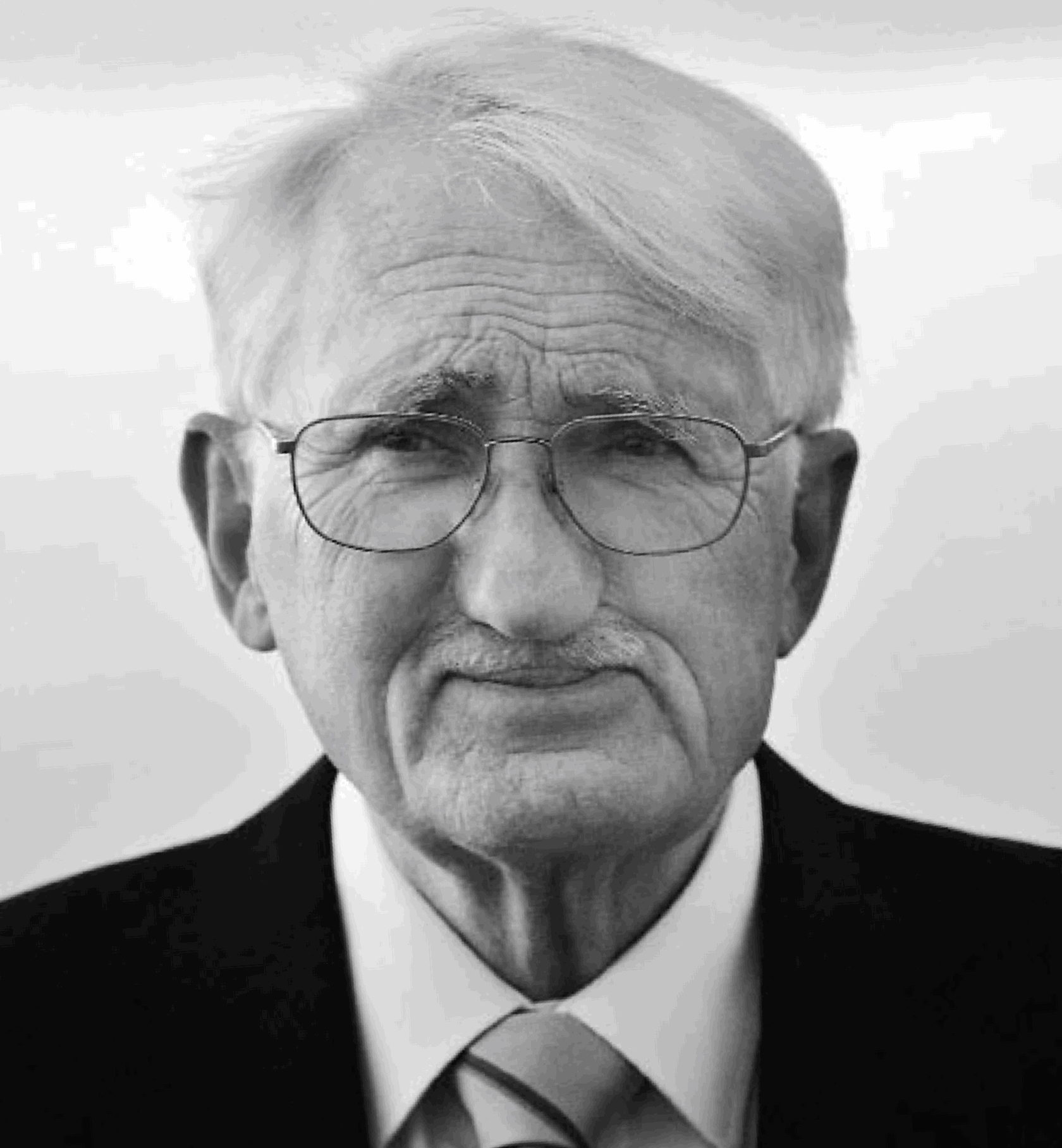

Юрген Хабермас и концепция публичной сферы

Докторская диссертация Ю. Хабермаса «Общественная сфера. Археология публичности как конститутивная особенность буржуазного общества» (1962) посвящена исследованию постепенной деградации пространства медиации между государством и гражданами; это пространство он называет «публичная (или общественная) сфера»

| С точки зрения Хабермаса оно находится под угрозой исчезновения в связи с постепенным вторжением законов рынка в сферу культурного производства. Работа Хабермаса представляет собой всеобъемлющее археологическое исследование такого явления, как публичная сфера, которое зарождается в полисных государствах Древней Греции. |

Идеальной Хабермас называет такую общественную сферу, которая обслуживает интересы отнюдь не всех групп, потому что далеко не все социальные группы включены в политику. А несовершенной он называет такую публичную сферу, в которой все социальные группы включены в политику, но медиа обслуживают интересы лишь некоторых из них.

Таким образом, Хабермас предполагает наличие некоей идеальной публичной сферы, которая доступна не только для буржуазии, но и для других политических и социальных групп, однако нигде подобная публичная сфера реализована не была.

Таким образом, Хабермас предполагает наличие некоей идеальной публичной сферы, которая доступна не только для буржуазии, но и для других политических и социальных групп, однако нигде подобная публичная сфера реализована не была.

Минусы:

Хабермас критикует то, без чего медиасистема не может существовать в ситуации многоголосая и широты возможных политических и социальных интересов

Появление новых медиа и социальных медиа вызвали в среде последователей теории публичной сферы довольно обширные дебаты, которые мы условно можем разделить на медиаоптимистичные и медиапессимистичные

Медиаоптимистичные

Предполагают, что технологические возможности новых средств коммуникации предоставили неограниченные возможности для самоорганизации публичной сферы и инклюзии всех политических групп в общественные дебаты и публичную сферу.

Таким образом, можно говорить о торжестве «цифровой демократии», инклюзии граждан в политическую жизнь и о подлинной «публичной сфере»

Таким образом, можно говорить о торжестве «цифровой демократии», инклюзии граждан в политическую жизнь и о подлинной «публичной сфере»

Медиапессимистичные

Видят в новых видах медиа возможность решения проблемы доминирования публичной сферы и поэтому проблемы ее деградации, отказываются осмыслять новые инструменты медиа за пределами социальных и политико-экономических интересов. Новые медиа становятся еще одним изощренным способом организации альтернативных публичных сфер, раскола публичных сфер, а не новыми формами онлайновой демократии

Концепции, предложенные первыми представителями критической теории, слишком идеологизированные, чтобы использоваться сегодня в научных исследованиях. Тем не менее многие взгляды поздних представителей Франкфуртской школы заслуживают большего внимания и помогают более четко нюансировать мономерный американский прагматичный подход к изучению медиасреды.